目先のことだけに突進していく三歳児はとにかく元気のかたまりである。

古くは♪疲れをしらない子どものように〜〜♪っと静かに歌った小椋。

まったくそのとーり!と私もまた静かにシクラメンを低い声で歌ったのであった......。

そして、本日は喉の痛みと共にダウンである。

風邪か?

おびえつつじっと家ですごした。

夕食はテレビで見た「爆弾ライス」をつくった。

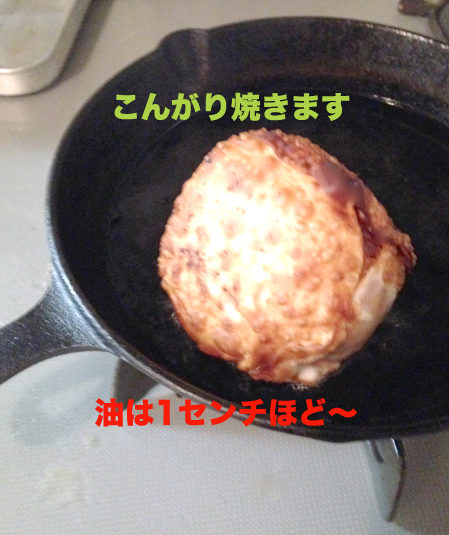

ゆで卵を(半熟ね)ケチャップライスで包むようにしておにぎりにし、小麦粉をまぶした後、溶いた卵液をにくぐらせる。

そこに、餃子の皮をはりつけるのである。

餃子の皮は二枚ほど必要。

だって......ゆで卵を仕込んであるおにぎりだもの野球ボール大っくらいはゆうにある。

昼ごろ、なに気につけたテレビで見た料理である。

どこかのレストランか食堂のまかない飯ということだった。

なぜに目にとまったかというと......、冷蔵庫に、餃子の皮が微妙な枚数で残ってたからだ。(一昨日のお残りで)

心を痛くしながら、6枚の餃子の皮の朽ち果てて行く過程を見守っていたところだったのだ。

処分すればいいじゃん?と思ったりもするけど、捨てられもしないこの心持ち、分かっていただける方も多かろうと思うが、どう???

で、テレビで「餃子の皮を、お結びのお海苔のようにはりつける」って言葉がマイハートに着火したのである。

そしてさっそく作ってみた。

お味、想像してみてください。

そうです!!その想像どおりの味です。!!

でもっ!餃子の皮のカリカリッとした食感が、と〜〜っってもいいアクセントになっとる。

【皮】を使い切れた喜びとあいまって、おいしさは倍増したのであった。

中のご飯は、ケチャップライスの他、中華チャーハンでもイケるのでは?と思った。

ぽん酢でいただくつうのもオツじゃない?

餃子の皮で包むようにして揚げるのがポイントだしね。

ああ、これで心おきなく餃子の皮を余らせることができると思うと、気持ちにゆとりができ、なんだかホッとした。

(今まで、アタシの小さなプレッシャーだったんで......)

..................................................

レッドドッグへのボディータッチ&ワンクリックすると、ワンッ!となきます!

(ウソだけど)

ブログランキングに参加しています。